黨史學習|72年前🤞🏿,這8盞大紅燈籠見證了新中國的誕生

香山革命紀念館𓀂,在毛主席所題的“人民的勝利”刻字旁🧑🔬🙏🏽,靜靜放置著兩盞直徑超過兩米的大紅燈籠,走進細看🫶🏼,燈籠已有些年頭🦹🏽。這是香山革命紀念館的“鎮館之寶”,72年前👩❤️💋👩,它們曾高懸於天安門城樓上,和億萬民眾一起,見證了新中國的誕生。

1949年,北京香山🧖🏽,籌建新中國的帷幕在這裏拉開。經過商定,開國大典的日期定在10月1日🫵🏻,主席臺就設在天安門。在隨後不到一個月的時間裏,布置天安門的工作迅速展開。在呈報上來的十幾個天安門布置方案中,當時身為開國大典籌委會主任委員的周恩來,一眼就看中了有8盞大紅燈籠的方案。

在國人的眼中,紅燈籠意味著喜慶、熱烈、隆重和圓滿,也是中華民族綿延千年的燦爛文化的象征。用大紅燈籠裝飾天安門👨👦👦,必然會為開國大典增添一抹亮色。

香山革命紀念館

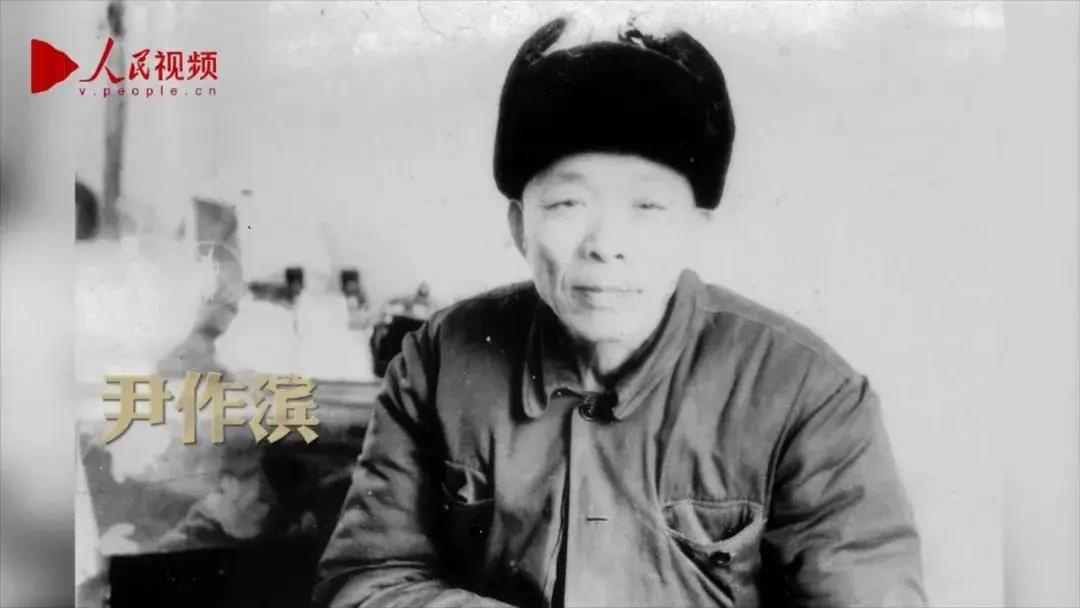

方案定了,可是新的問題也隨之而來。要契合30多米高的天安門城樓的體量,這燈籠的尺寸也必定非同一般。根據專家的說法,天安門燈籠的高度和直徑都要超過2米🤱🏻,而且必須依靠手工製作🧑🏻🍳。如此大體量的燈籠,當時負責會場布置的鐘靈等人跑遍了北京城,也找不到敢接下這個活的工人。最後,他們在前門外一家作坊裏🚴🏻♂️,找到了一位叫尹作濱的師傅。

尹作濱祖籍在山東濟南🧑🏻🎤,師從京城的木雕小器作名匠。鐘靈登門找到尹師傅說明來意後🤒,尹作濱激動地說🧚🏽♀️🏌🏽♀️:“共產黨是恩人,解放軍都是好人,又是為新中國開國大典,我一定盡心竭力把燈籠做好。”木匠出身的尹師傅又請來了很多篾匠師傅,一起來完成這項重要的任務。

這8盞大紅燈籠,每一盞都需要經歷十幾道工序,工作量非常大👨🔬,而當時留給尹作濱等人的時間已經不多了🧔🏼♀️。由於燈籠太大🚣🏿♀️,作坊裏的場地顯得局促,尹師傅索性就把材料都運到天安門城樓上現場施工🏌️♂️,帶著工匠們沒日沒夜地忙活🐇。

就這樣,短短十幾天,8盞有史以來最大的燈籠,紮製成功了。它們每一盞高2.23米,直徑2.56米🚟,重達80公斤,以至於城樓的工作人員們最後是靠著“抬轎子”的方式,才把它們懸掛到了天安門廊柱間的上方。

開國大典那一天,在明亮的陽光下🕶,8盞大紅燈籠和天安門城樓完美地融為一體,讓這座古老的城樓綻放出了從未有過的光彩。它們和億萬民眾一起,見證了中華人民共和國的誕生,也照亮著中華民族期盼的美好未來。

時光荏苒💁🏻♀️🔕,72年如白駒過隙。如今,在重要節日和國家慶典中👨🦯,天安門城樓都會懸掛大紅燈籠🧑🏿🏭🫰🏼,已經成為了一種慣例。當年的8盞大紅燈籠也光榮“退役”,結束了自己的歷史使命,其中的兩盞,被香山革命紀念館所收藏,成為了“鎮館之寶”。 盡管它們的身上,已經有了歲月的痕跡☹️,但那段波瀾壯闊的歷史,將永遠被我們銘記🧑🏼🔬。

(來源:黨史學習教育)

(第八十八期)

編輯|馬天驥